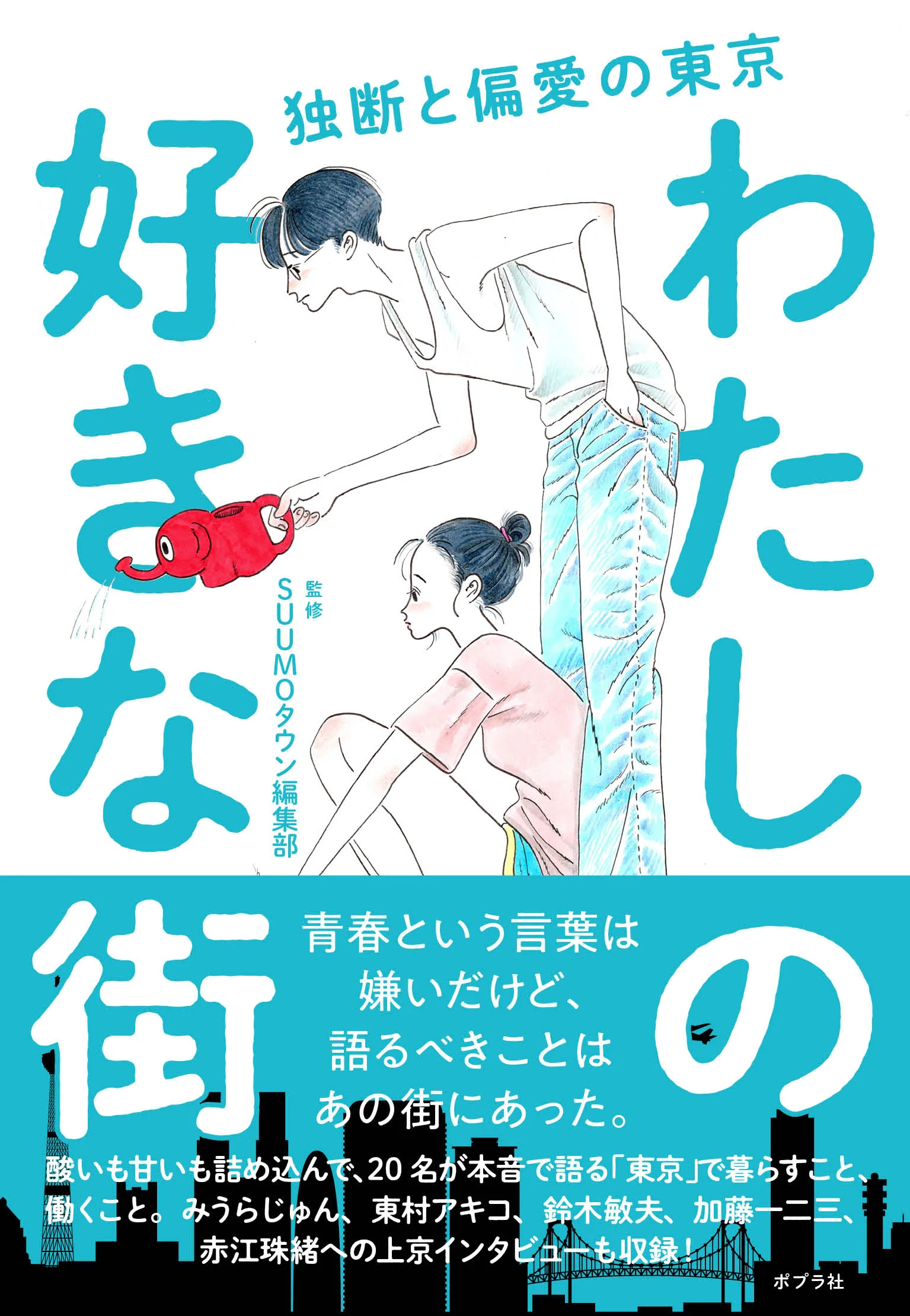

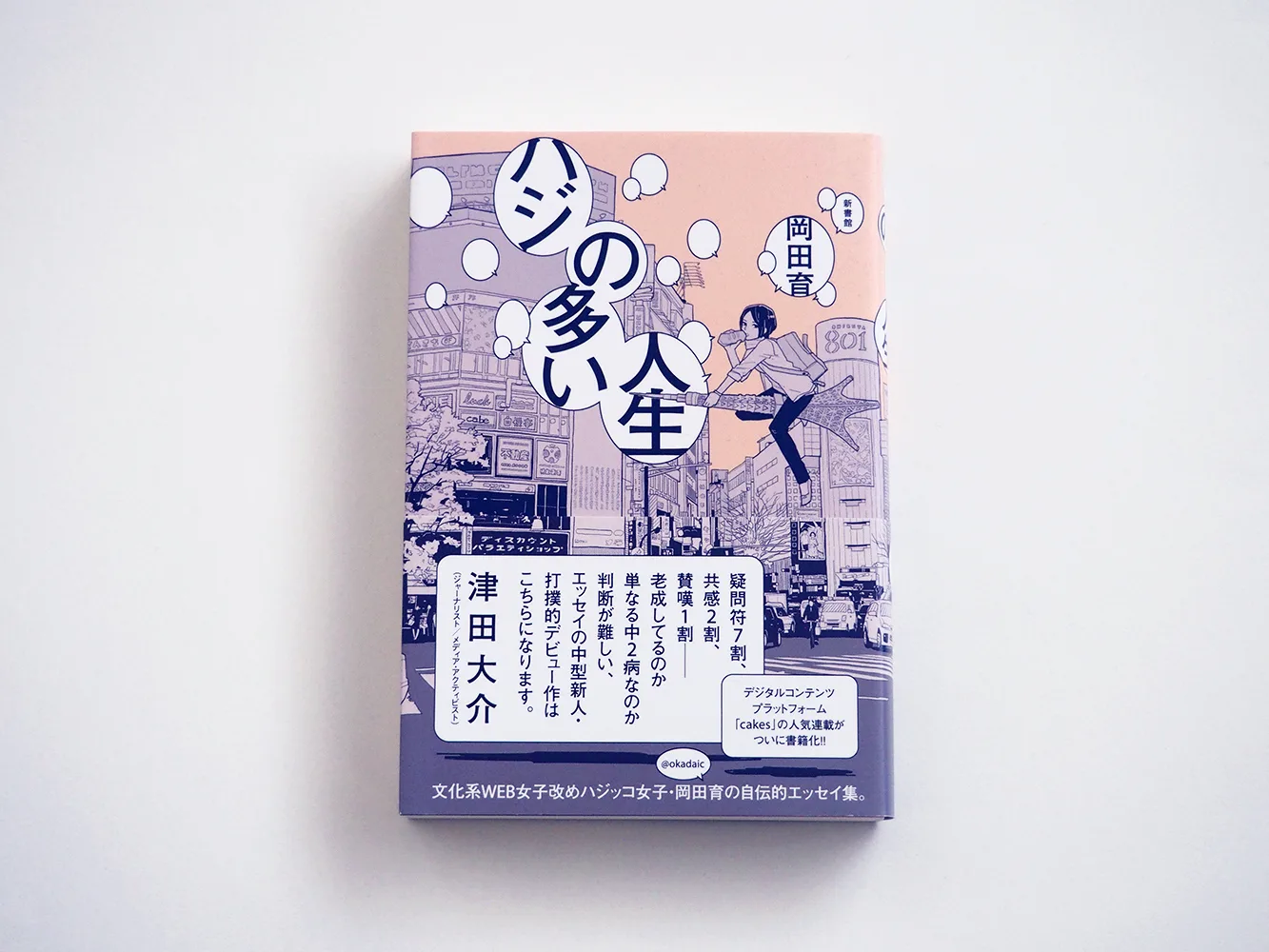

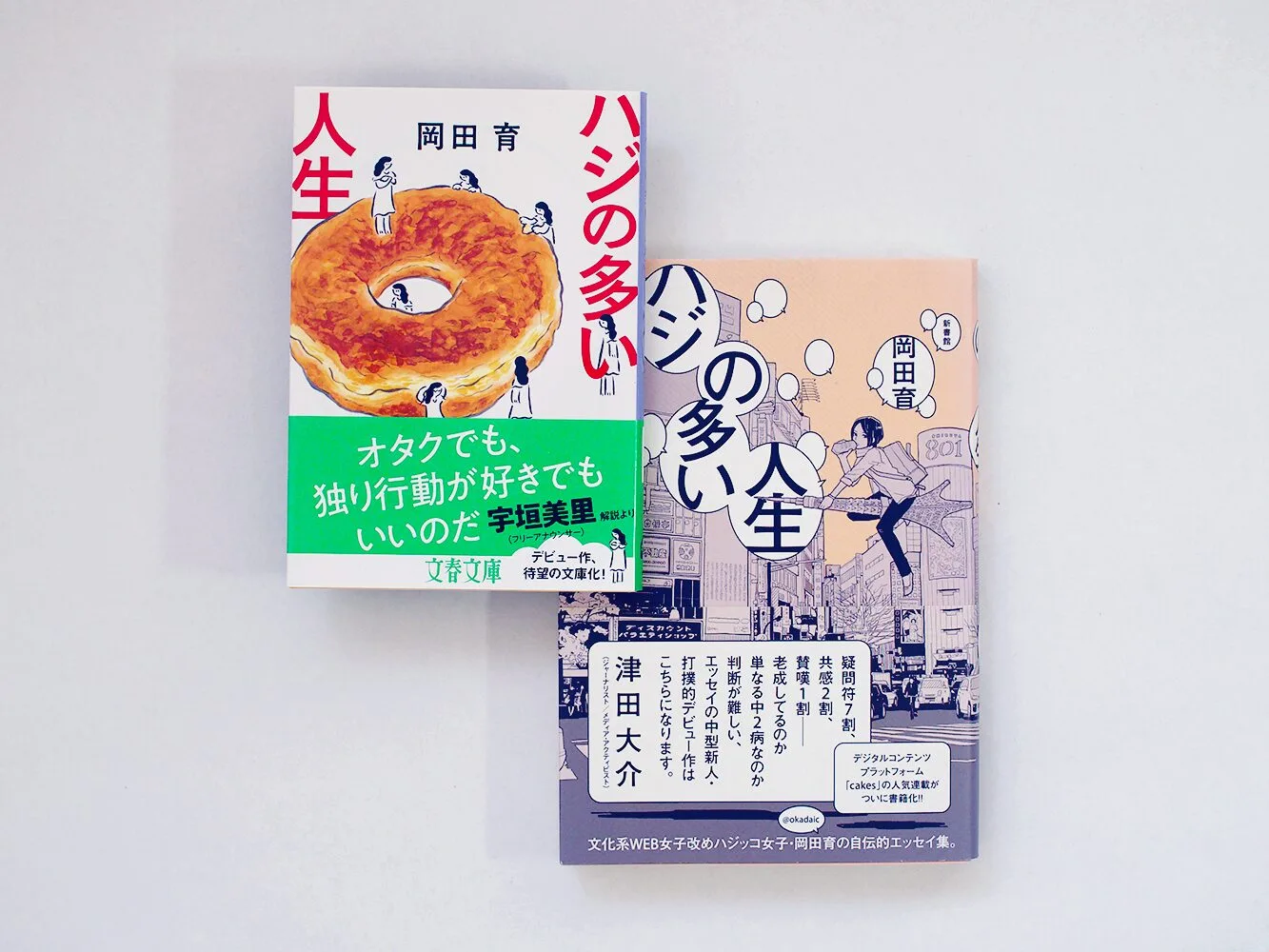

『ハジの多い人生』

世界のハジッコでつぶやき続ける著者会心のデビュー作。

1990年代、痴漢だらけの満員電車で都内の女子校へ通学する思春期を過ごしつつ、メガネ男子に萌え、16歳で献血を初体験。大足コンプレックスにレーシック、恋愛、化粧、髪形、三十路で開眼したタカラヅカに、音楽やインターネットに至るまで――。「変わってる」「非モテのオタク、腐女子」と言われようと、世界のハジッコでつぶやき続ける著者会心のデビュー作。

2nd edition (2020)

| 書題 Title | ハジの多い人生 Mine Has Been a Life of Much Margin |

|---|---|

| 著者 Author | 岡田育 Iku Okada |

| 発売日 Date of Issue | 2020/04/08 |

| 出版社 Publisher | 文藝春秋 Bungei Shunju |

| 仕様 Format | 文庫 Paperback Soft Cover |

| 価格 Price | 760円+税 760 JPY + tax |

| 装幀 Book Design | 野中深雪 Miyuki Nonaka |

| 装幀 Cover Illustration | 鬼頭祈 Inori Kito |

| ISBN | 978-4167914844 |

| 版元ドットコム Purchasing Portal | https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784167914844 |

『ハジの多い人生』というタイトルは「恥」ではなく「端」、中心に対する周縁を指している。私はいつも世界の隅、真ん中じゃなくハジッコ部分を生きており、無駄を嫌う人が削ぎ落としてしまうような、雑多な余白にこそアイデンティティを置いている。

(「文庫版のためのまえがき」より)

1990年代、痴漢だらけの満員電車で都内の女子校へ通学する思春期を過ごしつつ、メガネ男子に萌え、16歳で献血を初体験。大足コンプレックスにレーシック、恋愛、化粧、髪形、三十路で開眼したタカラヅカに、音楽やインターネットに至るまで――。「変わってる」「非モテのオタク、腐女子」と言われようと、世界のハジッコでつぶやき続ける著者会心のデビュー作。

疑問符7割、共感2割、賛嘆1割——老成してるのか単なる中2病なのか判断が難しい、エッセイの中型新人・打撲的デビュー作はこちらになります。

津田大介(ジャーナリスト/メディア・アクティビスト)

オタクでも、独り行動が好きでもいいのだ

宇垣美里(フリーアナウンサー)解説より

目次

Table Of Contents

文庫版のためのまえがき

まえがき

第一章

ハジの多い人生

私は普通の人間です

人生ソロ活動

いのち短し、伸ばせよ髪を

蓼食うナンパ師たち

週末、血の海にまどろむ

第二章

遭難する準備はできている〈前編〉

遭難する準備はできている〈後編〉

亡き就活生のためのパヴァーヌ

愛とごはんと集中治療室

さよなら武蔵小山

第三章

気にしているのがイイ話

キレイはきたない、きたないはキレイ〈前編〉

キレイはきたない、きたないはキレイ〈後編〉

欲望という名の満員電車〈前編〉

欲望という名の満員電車〈後編〉

第四章

タカラヅカなんて嫌いだ! (った)〈初日〉

タカラヅカなんて嫌いだ! (った)〈中日〉

タカラヅカなんて嫌いだ! (った)〈楽日〉

恋とはどんなものかしら

グーテンベルク・ガール

名誉男子と、WEB女子と

第五章

『去年インターネットで』

バビロンまでは何キログラム?

なんとなく、スピリチュアル

青山の上に、お城があるのよ

悪魔と踊れ(走らずに)

曲線と直線と中央と周縁の宇宙

あとがき

文庫版のためのあとがき

まえがき

Preface

写真に撮られた自分の顔や、録音された自分の声が、まるで別人のように感じられることがある。身近な人に描かれようと赤の他人に描かれようと、似顔絵はいつもちっとも似ていない。他人でないことは確かだが、自分が思う姿とはずいぶん違う。身に覚えのないダサい子供服を着てカメラを睨みつけている家族写真の中の少女、かつて自分だったその子を見ると、猛烈に恥ずかしくなる。全然知らない子です、と言えたらどんなにいいか。

二〇一四年の春に刊行された本、この手で書いて署名を入れて世に出したはずの「自分の姿」も、今となっては正直、まるで自分自身とは思えない。『ハジの多い人生』は、コンテンツプラットフォーム「cakes」で続いた連載を一冊にまとめたものだ。当時私は三十代前半、勤めていた会社を辞めたばかりで、原稿料が発生する文章を書くのは初めてだった。そうとは見えぬよう、必死に肩肘張っていた。

編集部からは「普段Twitterでつぶやいているようなことを好きに書けばよい」と放任された一方で、「とくに少女時代について」と具体的なリクエストも受けた。アメリカかぶれの両親の下で三姉弟の長子として育ったこと。私立一貫女子校で非モテのオタクとしてクダをまいていた話。冴えない思春期を過ごした一九八〇〜九〇年代の東京について。よく「第一作にすべてが現れる」と言うけれど、とすれば私のすべてとは、嘘のような体験談を、歪曲された現実を、正確な記録よりは朧げな記憶を、心にだけは偽りなく、長々と書くことなのだろう。

写真に撮られた仏頂面の女の子。似ても似つかぬ似顔絵。よくよく見るとかわいいな、とも思う。写し撮られてすぐの頃は、悪いところばかり目についていた。耐えきれず、焼き捨てたくなったりもしたものだ。でも、五年、六年と日が経つと、穏やかな気持ちで眺められる。かつて自分だった、もう自分ではない、全然知らない子。けっこう頑張ってるじゃない、と他人事のように褒めてやりたくなるのは、その子が自分からは完全に切り離されて、まったく別の何かになってしまったからである。

*

現在の生活拠点はニューヨークで、初対面の人に英語で自己紹介する機会が増えた。共通の文化背景を持たない相手にゼロから経歴を説明するのは難しい。「文筆家」を「Writer」と翻訳して伝えると「何を書いているの?」と訊かれ、カタカナの「エッセイ」は英語の「Essay」とは微妙にニュアンスが違うことを思い知る。「自分自身の人生に起きた出来事について、書いている」と伝えている。

小説形式じゃなくて? と訊かれる。そう、小説形式じゃなくて。合衆国大統領でも金メダリストでもなく、宝くじに当たったわけでも連続大量殺人鬼でもない。何も特別なことが起きないあなたの「Autobiography(自伝)」に読者がいるのはなぜ? というのが次の質問だ。なぜだろうね、私にもわからない。そこらへんにいる奴がマイ・ストーリーを語っているだけの本だ。あなたの知らない日本の言葉で、徒然なるまま日常について書くと、あなたの想像が及ばない地球の裏側で、誰かしら読み手がつくものなんだよ。

納得してもらえないときは、千年紀で殴る。私が生まれ育った日本という国では、古くから「日記文学」の伝統がある。平安時代、清少納言の昔から、やんごとなき老若男女が「他人に読まれる前提の、読み物としての身辺雑記」を書いていた。時代が下り、海の向こうからインターネットが渡来したときも、ブログやソーシャルメディアを「公開日記帳」として使う一般市民が続出した。かくいう私もその一人で、そこからデビューしたんだ。外国人たちは面食らい、わかったようなわからないような顔をする。

あるいはまた、こうも答える。私が生まれ育った日本という国では、女性が女性として意見を述べることは、まだそれだけで珍しがられる。若者が年寄りに異議を唱えると一笑に付され、無力化され透明化されて、まるで存在しないかのように扱われる。口を噤んだ途端、「そんなふうに物を考える奴はいない」とかき消されてしまう。だから黙らず、我慢せずに、「ここにいるぞ」と叫び続けないといけない。たとえ共感が得られずとも。怒りをエネルギーに、無理解をなくすために。これは通じる。

『ハジの多い人生』というタイトルは「恥」ではなく「端」、中心に対する周縁を指している。私はいつも世界の隅、真ん中じゃなくハジッコ部分を生きており、無駄を嫌う人が削ぎ落としてしまうような、雑多な余白にこそアイデンティティを置いている。日本で同じことを言うと「到底そんなふうには見えない」とヤジが飛んできたりもしたが、所変われば、みんな静かに頷いてくれる。

ここはニューヨーク、まるで世界の中心みたいな貌をしているが、街中よそものだらけで、真ん中には何もない。さまざまなバックグラウンドを持つマイノリティの集合体こそが最大多数派、という奇妙な街だ。奇妙で、居心地がいい。顔かたちも考え方もみんな違っていて当たり前。あなたは何、あなたは誰、とつねに問いかけられ、他人と比較して思い悩んでいる暇はない。

地下鉄の中で、パーティーで、エレベーターが目的階に着くまでの間、日陰者だってたまにはスポットライトを浴びる。回ってきたマイクを握り締め、こんなチャンスはもう二度と来ないかもしれない、と思いながら、大声で自己紹介をする。Hello, World! こんにちは、私は地図のハジッコにある小さな東の島から来ました。今度、初めて書いた本が母国で文庫化されます。他の著作は、いずれ韓国語や中国語にも翻訳される予定です。いつか、あなたが読める言葉にも翻訳されるといいな。そんな私の挨拶に、僕も、私も、と自分に似た別の誰かが自己紹介を始める。

ハジッコとハジッコがくっついて寄せ集まって世界が形作られている。我々は特別な人間ではないけれど、だからって、存在もしていないような扱いを受ける筋合いはない。わかるわかる、自分もそうして生きている、「ここにいるぞ」と、はるか遠くから同志が狼煙を上げる。誰も私の言葉に耳を傾けてくれないと拗ねていた、写真に撮られた仏頂面の女の子。一人ぼっちの彼女にこの光景を見せてやりたい。

*

この本の第一章を書き始めた二〇一二年から、長い歳月が経った。今現在の私は、コンプレックスについて思い悩む時間が格段に減った。足が大きく、目が悪く、髪が短く、化粧と恋愛が下手で、ブスだ美人だと言われて育ち、いつも減量に苦戦している。そんな自分について、もうこんなに長い文章は書けないかもしれない。それに今はもう、街中でナンパされてもホイホイついていったりはしない。若い頃の危ない体験、読み返すたびにヒヤヒヤする。

第三章、第四章に書いた、痴漢だらけの満員電車を乗り継いで女子校に通い、「男役」として過ごしていた十二年間も、第二章に書いた武蔵小山の駅前商店街で過ごした日々も、すっかり相対化されてしまった。思った以上に人生は長く、子供時代や思春期の占める割合はどんどん小さくなっていく。もう実家には年に一度くらいしか顔を出さない。離れた場所で別の人生を歩んでいた相手といきなり結婚して、二人で暮らす年数が、一人暮らししていた年数と同じくらいになった。昔は嫌いだったのに好きになったもの、昔は許せなかったが見方が変わったこともたくさんある。

でも第五章を書いたときと変わらず、東京五輪には反対し続けているし、青山こどもの城が元のかたちを失ったことについても、ずっと怒っている。招致段階で「under control」と口にした人物が二〇二〇年までに繰り返したのは隠蔽と改竄と数多の失策。日本社会の諸問題はまったく解決していないどころか一部は悪化してさえ見える。天皇まで代替わりしたのに、まるで時代が変わった実感がなく、次世代の子供たちに託すべき未来は暗いまま。そのことに驚きを隠せない。

誰もが誰かの言葉にきちんと耳を傾けるようになるまで、この小さな声を失わないように、私たちは書いたり読んだりする。変わったようで変わっていなくてやっぱり変わりゆく自分自身について、または、自分とよく似た物言わぬ誰かについて、いつも想いを馳せている。かつて自分だった、もう自分ではない、全然知らない子。他人でないことは確かだが、書いたそばから過去になってしまう。

目の前で太陽が昇って落ちても地球の回転を体感するのは難しい。髪が抜けても爪を切っても、身体中の細胞が刻々と入れ替わっていることを到底実感できない。私はずっと変わらない、とうそぶいていた自分自身が誰よりも驚く。もう八年も経ったの!? まるごと全部を書き直してしまいたい気持ちもあるし、そのまま全部を読んでもらいたい気持ちもある。今のところは後者を選択してみよう。よくよく読めばかわいいし、けっこう頑張っている。

関連投稿

Archives

※本書に関するお問い合わせ、取材依頼等は、版元へご連絡ください。

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167914844

Inquiries about the book will be answered by the publisher.